2022年8月25日,2022年复旦大学当代国外马克思主义研究中心暨全国当代国外马克思主义研究会暑期高级研修班在线上举办了两场专家报告,组织了学员间的小组讨论。

专家报告(九):从承认理论到承认政治

8月25日上午9:00,来自复旦大学哲学学院的王凤才教授为本次研修班做了专家报告,题目为《从承认理论到承认政治》。本次报告由同济大学马克思主义学院周爱民老师主持。

讲座伊始,王凤才教授提纲挈领地回顾了法兰克福学派理论的发展历史,并在其中定位了承认理论所处的学术位置。王凤才教授认为,批判理论的三期发展可以依次用“否定”(Negation)、“交往”(Kommunikation)、“承认”(Anerkennung)作为关键词进行概括,而“辩护”(Rechtfertigung)与“妥协”(Kompromiß)则构成了这一传统最新发展的关键词。霍耐特的承认理论就是第三期发展的理论代表,他所主张的多元正义构想、民主伦理构想最终完成了哈贝马斯以来的批判理论的“政治伦理转向”。王凤才教授指出,霍耐特(Axel Honneth)的承认理论与泰勒(Charles Taylor)的承认政治之间有着密切的关联,泰勒对霍耐特的承认理论有所了解,以泰勒为首的社群主义也对霍耐特产生了直接或间接的影响,在这些线索的启发下,对两人的理论进行阐释、重构和比较研究就是本次报告的主题。

在引出报告主题后,王凤才教授分四个部分展开了具体的讲解:一、分别阐述作为承认理论和承认政治核心范畴的“承认”与“认同”这两个概念,分析两个概念的具体内涵,着重讲解承认概念的观念演变历史,剖析认同概念作为一种政治构想的得失;二、重构霍耐特的承认理论,澄清承认理论的问题域,解析霍耐特对青年黑格尔承认学说的重构,推进并深化霍耐特对社会承认关系结构模型的建构;三、从前提、核心、目标等多个层面分析泰勒的承认政治构想,从承认与认同的内在关联出发对承认话语形成机制进行探讨,追问承认话语在私人领域与公共领域有何不同以及平等政治两种类型的差异,揭示尊严政治和差异政治的缺陷并阐发作为中间道路的承认政治;四、概要地比较霍耐特承认理论与泰勒承认政治构想之间的异同。

第一部分是承认与认同的概念分析。

“承认”有三个不同层面的概念内涵:首先,它是消极意义上的“许可”,用于描述个人和组织在沟通、决策等社会互动过程中对其他个人或组织的许可,允许对方做某事,这其中也有伴随着个性参与到群体的意味;其次,它是“接受”和“赞许”的同义词;最后,当承认是相互的时候,它就构成了一种共同生活的必要形式,比如婚姻、班级等生活形式,其中的成员一旦不被承认就有被驱逐出共同生活的危险。

承认观念的演变历史也有诸多环节:承认理念可以追溯到卢梭的相互接受概念,但承认概念直接来自费希特,但霍耐特借助最多的思想资源则来自于黑格尔。青年黑格尔在《伦理体系》(1802-1803)中论述了道德和伦理的差异,并在伦理概念的辩证展开中建构了承认学说,他主张“承认是相互的”、“主体只有作为财产占有者才能被承认”、“对形式的生命存在的承认成就了自由的存在”;在《耶拿时期的实在哲学》(1803-1806)中,黑格尔主张承认意味着在观念上实现了意识的总体性:“在他人的总体性中,意识认出了自身”,这时“为承认而斗争”的交往理论框架转变为意识哲学框架;其后黑格尔在《精神现象学》(1807)中转向了意识哲学,在《哲学科学全书纲要》(1817)中,他再度谈到主奴之间的相互承认问题;在意识哲学转向之后,“为承认而斗争”模式失去了核心地位,直到《法哲学原理》(1820),为了在相互承认模式中形成自由意识的必要前提,黑格尔又借用了费希特的承认概念,并再次回到《伦理体系》的基本预设,或者说,又一次唤醒了基于耶拿时期著作之上不同承认形式的区分。

“认同”概念有两个层面的内涵:当它指涉一个实体的时候,它就是令那个对象和其他事物得以区别开的总体性;而当它牵涉到两个既定属性之间的关系时,认同就指这两个属性之间完全一致的同一性。由此可见,“认同”既指可以指个体/共同体/民族国家区别于他者的独特性;也可以指个体/共同体/民族国家之间的一致性。作为一种政治构想的“认同”理念有得也有失:虽然它张扬了差异政治、文化多元主义政治,但过分强调自我性、独特性、差异性、多元性,可能不利于团结、合作、共识、融合,甚至可能导致极端个人主义、民族分裂主义、民族国家中心主义,而在后现代主义影响下,认同问题研究不断向文化领域收缩,在处理经济、政治、民族国家、政治共同体等宏观问题上也显得无能为力。

第二部分是霍耐特的承认理论。

总的来说,承认理论就是关于承认问题的理论学说,它要阐释承认的内涵、承认的理由、承认的形式、承认的目标等问题。霍耐特承认理论问题域涉及方方面面,但综合来看,“蔑视与反抗”或“为承认而斗争”是霍耐特承认理论的主题,人际关系道德重建是霍耐特承认理论的目标,从承认理论经多元正义构想到民主伦理学构想是霍耐特政治伦理学思想的发展轨迹。

对霍耐特而言,无论在日常生活中,还是在道德哲学中,承认概念都是不确定的,其道德内涵也不断发生变化,尽管承认道德构想有许多理论困境,但归结起来就是如何理解青年黑格尔的承认类型学。为此,霍耐特试图解决以下三个问题来摆脱诸多理论困境:1、相互承认关系三分法的经验依据在哪里?2、相互承认关系的不同形式是否就是人类实践自我关系的不同阶段?3、蔑视体验作为社会反抗的道德动机有何具体内涵?

针对第一个问题,霍耐特指出青年黑格尔和米德对三种不同承认形式的区分与诸多社会学家(诸如舍勒和普莱纳斯)对社会生活三个互动领域的划分是一致的。针对第二个问题,霍耐特指出青年黑格尔、米德承认学说的特殊性在于,都把互动领域追溯到相互承认不同形式,而每种形式都应该与道德发展特殊潜能以及个体自我关系不同形式相对应。为了对这些要求进行检验,必须对爱、法权、团结的内涵进行重构,直至把这些内涵与具体科学研究成果联系起来,在保证经验研究材料的同时,还必须证明三种相互承认关系可以区分为三种相互承认形式。王凤才教授指出,相互承认关系问题至少包括三个相互联系但又有所区别的层面:一是承认领域;二是承认形式;三是承认原则,但霍耐特在《为承认而斗争:社会冲突的道德语法》(1992/1994/2003)往往是三者混用,直到在《再分配或承认?哲学—政治论争》(2003)一书中才加以区分。

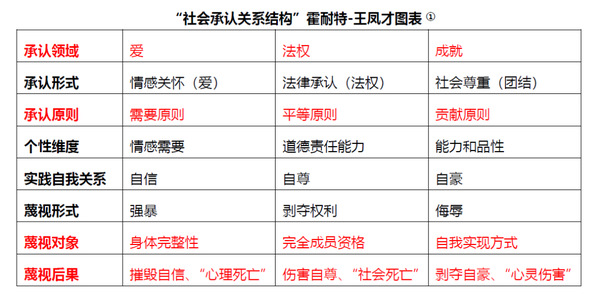

针对第三个问题,霍耐特认为“蔑视”意味着拒绝承认,即承认的否定与剥夺,在个体层面上,蔑视形式有三种形式,它们分别是:“强暴”(Vergewaltigung),主要包括虐待和强奸,它使人的身体完整性受到伤害,并剥夺人自由支配自己身体的所有可能,强暴植根于虐待体验中,它摧毁了个体的基本自信;“剥夺权利”(Entrechtung),主要包括剥夺权利和社会排斥,它使个体作为共同体完全成员资格被剥夺或被限制,剥夺权利植根于贬低、体验中,它伤害了个体的道德自尊;“侮辱”(Entwürdigung)包括人格侮辱和心灵伤害,它使个体的社会价值被否定性对待,侮辱植根于羞辱体验中,它剥夺了个体的自豪感。

基于上述的阐释和批评,王凤才教授基于霍耐特的社会承认关系图表,对其进行了改进,进一步细化了霍耐特的承认理论模型(红色标记为改进部分):

第三部分是泰勒的承认政治构想。

泰勒承认政治构想的前提是:从承认与认同的内在关联出发,探讨承认话语是如何形成的。泰勒首先明确的是,认同部分地是由他人的承认构成的,如果得不到他人的承认,或只得到他人扭曲的承认,就会对人的认同形成消极影响,甚至导致自身被蔑视。当我们看社会历史时,会发现前现代社会中承认从来不是一个问题,那时由社会地位决定的认同被视为理所当然的社会基本范畴,它内在地包含着普遍承认。到了卢梭那里,他尖锐批判等级制的荣誉观念,从中可以“发现有公民尊严与普遍承认的思想萌芽”,而在《精神现象学》中,承认问题得以被主题化。现代社会重视承认与认同问题,是由两种变化决定的:一是作为荣誉观念基础的等级制崩溃,从而使“荣誉”观念转向“尊严”观念;二是得益于赫德尔的“本真性”观念的发展,每个人都有自己独特的生存方式,每个人都有自己的尺度,对本真性观念与个人认同关系的理解无疑为平等政治提供了一个新维度。

泰勒承认政治构想的核心是:追问承认话语在私人领域与公共领域有什么不同,以及平等政治的两种类型有什么歧异。泰勒看到在私人领域中,自我认同是在与“有意义的他人”持续对话和斗争中形成的,它依赖于“有意义的他人”给予的或拒绝给予的承认;而在在公共领域中,平等政治发挥着越来越大的作用,认同只能通过公开对话而非社会预设条款而形成。当代女性主义、文化多元主义讨论,都建立在拒绝承认已经成为一种压迫形式这个前提之上。这已经把问题提高到前所未有的高度:平等承认不仅是惟一适合民主社会的模式,而且拒绝承认就会对被拒绝的人造成严重伤害。

平等政治有两种类型:一是“尊严政治”(politics of dignity),伴随着从荣誉观念到尊严观念转变而来的“普遍主义政治”(politics of universalism),强调所有公民都享有平等的尊严,主张公民权利与公民身份平等化;二是“差异政治”(politics of difference),从现代认同观念中产生的认同政治,它强调个体或群体的独特认同。差异政治脱胎于尊严政治,但尊严政治强调普遍权利,认为所有人都值得平等尊重;差异政治强调特殊认同,认为所有文化都值得平等尊重。这样,它们之间就发生了冲突,“这两种政治模式,虽然都建立在平等尊重的基础上,却是相互冲突的:一种观点认为,平等尊重的原则要求我们忽视人与人之间的差异。另一种观点认为,我们应该承认甚至鼓励特殊性。”

泰勒承认政治构想的目标是:揭示尊严政治和差异政治的缺陷,阐发承认政治是唯一可能选择。一方面,在对尊严政治的考察中,泰勒区分了两种不同的模式:卢梭模式与康德模式。卢梭开创了尊严政治新话语,他谴责傲慢话语(荣誉伦理),认为傲慢是罪恶的源泉之一,要求人们远离竞争,不要介意他人评价,也不要介意自己的公众形象;他又不排斥平等尊重话语,认为荣誉是一个体面人的首要标志,一个人追逐、珍视荣誉是理所当然的,若不珍视荣誉,就应该遭到蔑视。泰勒指出,尽管卢梭开创了尊严政治新话语,但解决办法存在严重问题,因为在卢梭那里,人的自由、不存在角色区分、高度统一的共同目标,似乎是分不开的;而且,“公意”(general will)会导致同质化暴政。因而,必须与之保持一定距离。

康德模式既不涉及公意问题,又不涉及角色区分问题,它只关心公民平等权利,仅仅给予特殊文化认同非常有限的承认。英美国家的程序自由主义,就是从康德政治哲学预设出发的。如罗尔斯、德沃金、诺齐克等人主张“权利优先论”,在“正义独立于善”的意义上,他们行进在同一条道路上,但以不同方式捍卫着自由主义结果。泰勒指出,程序自由主义模式是有问题的,因为当今社会日益成为多元文化社会,它包含不止一个文化共同体,而这些共同体都要求自己的文化认同。这样,僵硬的程序自由主义(哈耶克、诺齐克)可能就行不通了。灵活的程序自由主义(罗尔斯、德沃金)可以避免同质化指控,但无视差异的自由平等主义也是成问题的。因为它不可能为所有文化提供交往的基础,即不可能完全做到文化中立。

另一方面,差异政治(文化多元主义政治)主张人们不仅应当允许所有不同文化并存,而且必须承认它们具有平等价值。泰勒认为,“应当平等尊重所有文化”似乎意味着“所有文化都具有同等价值”,这种假说不无道理,但也并非毫无问题,因为这包含着某种信仰的东西。人们应当假定,所有的民族文化都是有价值的;但文化多元主义政治过于肯定的价值判断,必然是同质化的、自相矛盾的,也许是悲剧性的。差异政治将自己的标准用于判断一切文化,从而使“差异政治有可能以千人一面而告终”。

由此,透过对尊严政治和差异政治的批评,泰勒指出这两者之间必然有某种中间道路,这就是承认政治。泰勒在《自我的根源:现代认同的形成》(1989)、《不确定性伦理》(1991)、《承认的政治》(1992)等文本中,从自我与道德关系入手,讨论了认同与承认、尊严政治与差异政治等问题。他描述了现代认同图景,揭示了现代认同危机;分析了尊重他人生命和人格完整的理由,描述了道德尊重与承认的内在关联,强调维护人的尊严的重要性。泰勒指出,承认政治主要目标,就是要回应文化多元主义政治的挑战,惟一切实可行的办法就是关于平等价值假设:我们研究他者时采取的立场,无需追问他者是否有权利向我们提出要求,只需考虑我们研究他者是否应该采取这种方式。这种假设的依据,也许是一个道德问题。泰勒认为,道德生活有三个维度,即对他人的尊重、义务感、怎样过美好生活,这三个维度存在于每个文化中,只是在不同文化中地位不同。当代道德哲学所忽视的道德意识、道德信念维度,是尊重个体生命与人格完整性的理由,也是承认多元文化价值的理由。泰勒最后指出,“要理解我们的道德世界,就不仅要弄清什么样的思想和图景奠定了我们对他人的尊重感,而且要弄清那些构成我们美好生活的基本概念”。这样,日常生活就构成当代政治哲学的基础。

第四部分是对霍耐特承认理论与泰勒承认政治构想的比较。

霍耐特承认理论与泰勒承认政治构想有许多相同点:二者都是在政治-道德哲学框架内思考问题,也即是政治伦理学领域内思考问题;都是围绕着承认与认同问题展开理论构思;泰勒关于从荣誉观念到尊严观念转变的论述,与霍耐特从“荣誉”(Ehre)概念向“声誉”(Ansehen)或“威望”(Prestige)概念转变的论述相似。

两人的理论也有诸多不同之处:从思想资源上看,早期霍耐特看重青年黑格尔“前精神现象学”著作,例如《伦理体系》、“耶拿实在哲学”,泰勒则赋予《精神现象学》以重要地位,当然,在《我们中的自我——对承认理论的研究》》(2010)中,霍耐特进一步拓展和重构黑格尔承认学说,强调《精神现象学》和《法哲学原理》对承认理论的重要性;尽管霍耐特肯定卢梭的尊严观念的重要性,但更强调费希特承认概念对青年黑格尔承认学说的影响,泰勒则强调卢梭的尊严观念对承认问题的奠基作用;霍耐特侧重于个体之间的承认与蔑视问题,泰勒侧重于群体之间的认同问题,当然,泰勒关于加拿大魁北克问题的思考,促使霍耐特从关注个体承认进一步拓展到关注群体承认,后来在哈贝马斯影响下,他又关注人权政治问题;在泰勒视阈中,自由资本主义一直伴随着为争取法律承认而斗争,今天社会群体之间很大程度上是为文化承认而斗争,然而,霍耐特对泰勒狭隘的法律承认概念不感兴趣,因为在他那里,法律承认只是三种相互承认形式之一,情感关怀、社会尊重,是与之同样重要的承认形式;承认理论在霍耐特思想体系中处于基础地位,如同交往理论在哈贝马斯思想体系中处于基础地位一样,不过,承认政治在泰勒思想体系中不处于基础地位,只是其社群主义思想的延伸和拓展。

专家报告(十):哈贝马斯与罗尔斯的宗教之争

8月25日晚上18:30,来自复旦大学的郁喆隽副教授为暑期班学员做了题为“哈贝马斯与罗尔斯宗教之争”的报告,讲座由罗亚玲副教授主持。

讲座主要分为三个部分:在讲座第一部分,郁喆隽老师以一个现实问题作为导论,引出宗教之争的问题域。郁喆隽老师认为,若要充分理解哈贝马斯和罗尔斯在宗教与社会问题上的理论分歧,需要以足够的宗教、历史等背景知识作为铺垫。通过解释英籍印度裔著名作家拉什迪在纽约遇刺的事件,郁教授引出一个关键的问题:除了以暴力袭击等形式表现出来的消极作用,宗教在当代社会能否发挥出积极的作用?而两位学者在根本上也是围绕这一点来谈的,即宗教是否应当进入“公共领域”?在此基础上,通过将古代的“公共领域”界定为“家政之上,城邦之下”,将当代复兴的“公共领域”诠释为“私人领域之上,国家三权机构之下”,郁喆隽老师清楚地梳理了公共领域概念的历史渊源及其演变。

在讲座第二部分,郁喆隽老师详尽地介绍了哈贝马斯和罗尔斯关于宗教问题的争论。这一部分又可以具体分为五个要点:

1、首先是关于争论的历史背景。不同于启蒙运动以来一直延续的世俗主义传统,即坚持认为随着现代性的展开,宗教应该逐步淡出人们的生活,哈贝马斯和罗尔斯几乎在同一时间,不约而同地重新开始关注宗教问题,他们共同聚焦于两个问题:宗教是否可以(应当)进入公共领域?如果可以,以何种方式进入到公共领域中,如何来证成这个规范性问题?

2、其次,郁喆隽老师通过详细的文本解读,呈现出罗尔斯对宗教问题的观点,并归纳为四个要点:(1)国家应该在宗教问题上保持中立立场。《正义论》中的文段表明,罗尔斯认为国家“不能支持任何具体的宗教,也不能惩罚或者伤害任何宗教机构或非宗教机构”,而应该保持世界观上的中立,这也是与自由主义理论传统一脉相承的;

(2)排斥单一封闭的完备性学说。在《政治自由主义》一书中,罗尔斯对政治哲学观点进行阐发的同时,也带出了更为深入的宗教思考。不同于古代的宗教理论呈现出完备性、渗透到日常生活的各个方面的特征,罗尔斯认为当代的社会倾向于对任何单一的完备性学说(comprehensive doctrine)加以排斥,完备性学说不可能为现代社会所有公民所认同:“现代民主社会不仅具有完备性宗教学说、哲学学说和道德学说之多元化特征,而且具有一种互不相容然而却又合乎理性的诸完备性学说之多元性特征;

(3)排斥完备性学说的根基在于公共理性。对完备性学说的排斥,最终落脚到罗尔斯的公共理性(public reason)这一理论基础的理解上。公共理性指的是能够为国家、地区范围内的公民所一般性地接受的理性方式,而各种宗教完备性学说包含着超验性的因素,势必会侵蚀公共理性的根基,而这也构成了排斥的合理性说明。

(4)多元主义下宗教困境的根本揭示。然而问题也并非可以简单地做上述还原。罗尔斯承认,一些宗教学说无可争议地具备合乎理性的特征,但即便如此,多元主义背景下的宗教困境并未得到彻底的解决。根本的困难可以归纳为:由于在理性多元论的情形下,宗教的救赎之善无法成为所有公民的共同善。为了更好地理解这一点,郁喆隽老师还举出胚胎干细胞研究的例子,从而说明宗教信徒和非宗教信徒各自提供的赞成或者反对的依据无法说服双方,存在不可避免的冲突。

3、随后郁喆隽老师分析了哈贝马斯对罗尔斯的批评。首先,哈贝马斯认为宗教观点在现实中所面对的“不对称负担”是罗尔斯理论难以解决的。哈贝马斯诊断了宗教与世俗化之间存在一种张力:一方面,从实然的角度来看,宗教团体组织和运动一直存在,这会带来世俗化命题的实际破产;另一方面,政治领域内世俗主义盛行:宗教被认为不应该进入到公共领域的讨论,而应该予以排除。基于上述张力的认定,哈贝马斯认为,如果国家采取过于严苛的世俗主义规定,会造成一种“不对称的负担”:基于非宗教的、后果论的观点更容易得到接受,而从宗教角度出发的神学论证却轻易地被排除、过滤掉,或者需要承担更大的论证负担。这一不对称的局面破坏了罗尔斯所主张的自由主义原则,也给重叠共识学说的证成带来巨大的挑战。接下来,郁喆隽老师通过引用《通过理性的公共使用来达成和解》一文,进一步解释哈贝马斯所认定的罗尔斯的证成所面对的挑战。在哈贝马斯看来,多元社会中证明一种规范性要求具有正当性和证明一个命题为真,是截然不同的任务。衡量宗教世界观,更多地要靠生活方式的本真性,而不是命题的真实性。因此,罗尔斯的政治自由主义式立场以及对宗教问题的观点如何证成自身,就成为非常棘手的理论问题。

4、接下来,郁喆隽老师指出,在揭示出罗尔斯理论逻辑不自洽的同时,哈贝马斯也给出了自己的解决方案。宗教的观点要想进入公共领域,必须要经过“翻译”(Übersetzung)的过程,即将某个特定宗教共同体的语汇,翻译成某种普遍可理解的语言。在此基础上,信教徒和世俗公民进行“互补的学习过程”(Lernprozess),对自身传统采取批判的态度,从而以理性的方式来对待异议,也成为必然的要求。郁喆隽老师认为,哈贝马斯针对罗尔斯的批评以及自己提供的宗教问题的解决方案,是建立在话语伦理学这一底层逻辑之上的。

哈贝马斯的话语伦理学预设了两个根本原则:普遍化原则(Universalisierungsgrundsatz,简称U原则)和话语伦理原则(Diskursethischer Grundsatz,简称D原则),前者的关键在于非强制性地接受满足每个个体利益的预期结果和附带结果;而后者的关键在于保证所有相关方都参与到实践的话语中来。但是,两个原则都存在着一定的问题,如普遍化原则中包含着后果论的因素,非强制性接受在面对权威问题时遭遇解释困难,以及普遍性是以何种方式被遵循存在模糊不清之处;而话语伦理原则在对话理据的有效性、可通约性、参与话语过程的基本动机、相关方的界定(话语的多边性)等多个方面亟待进一步具体解释。总之,在郁喆隽老师看来,虽然哈贝马斯对罗尔斯提出了一定的批评,但是他所凭靠的话语伦理学所遭遇到的挑战,并不比罗尔斯的公共理性原则所面临的挑战小。

5、最后,郁喆隽老师论述了罗尔斯对自身理论的修正。首先,罗尔斯对其公共理性概念作了“限制性条款”的补足。在《重释公共理性的理念》中,罗尔斯相比之前对完备性学说的立场作了一定程度的缓和处理,即允许宗教作为完备性学说进入到公共领域的讨论之中,但在根本问题上仍然坚持公共理性的原则,依然要求“在恰当的时候恰当地给出公共理性”,从而给出完备性学说也能支持的那些原则和政策。郁喆隽老师认为,这种修正做法某种程度上与哈贝马斯的“翻译”过程不谋而合。其次,罗尔斯开始认识到,面对宗教如何进入公共领这一问题,采取一种权宜之计或者暂时调和的策略是不够的。只有让人们真正认可合乎理性的宪政民主,宗教学说所信奉的自由和其他公民的平等自由才能保持一致性。

在讲座第三部分,郁喆隽老师介绍了罗尔斯与哈贝马斯之争对于当代中国的现实意义。虽然他们之间的争论所涉及的政治条件边界与我们当今中国现实不同,但我们依然能做一种对勘式的借鉴。具体来说,宗教和公共领域的关系呈现为一种张力:一方面确实存在一种外观上的、从国家制度出发的世界观中立,但是另一方面在具体实施过程中难以避免明显的偏向。这很大程度是由于西方国家体制并不具备强制性的过滤器,这也是为什么,哈贝马斯和罗尔斯不约而同地试图通过规范性共识的达成来解决这一问题。不过同样值得关注的问题在于,不管国家是否配有强制性的过滤器,宗教总会以某种方式介入到现实问题之中。哈贝马斯和罗尔斯都关注到宗教的双重潜能,即宗教既能参与到建设性的对话,又能破坏现有的对话和秩序,成为争端-冲突方,而后一潜能成为两位学者的共同关切。他们也都认识到,宗教被排除在公共领域之外会产生更为不可控的后果。因此,哈贝马斯理论意义就在于指出,不论是否能够形成共识,积极主动地将相关方纳入到对话交流过程中要比排斥和拒绝交流更具有建设性。

在讲座最后,郁喆隽老师提出了三个开放性的问题以供思考:(1)世俗主义是不是一种完备理论;(2)多元文化背景中如何寻求共识?(3)自然纽带断裂之后,社会如何可能?讲座后,郁喆隽老师解答了学员们提出的问题,并与罗亚玲老师围绕相关问题展开了深入探讨。