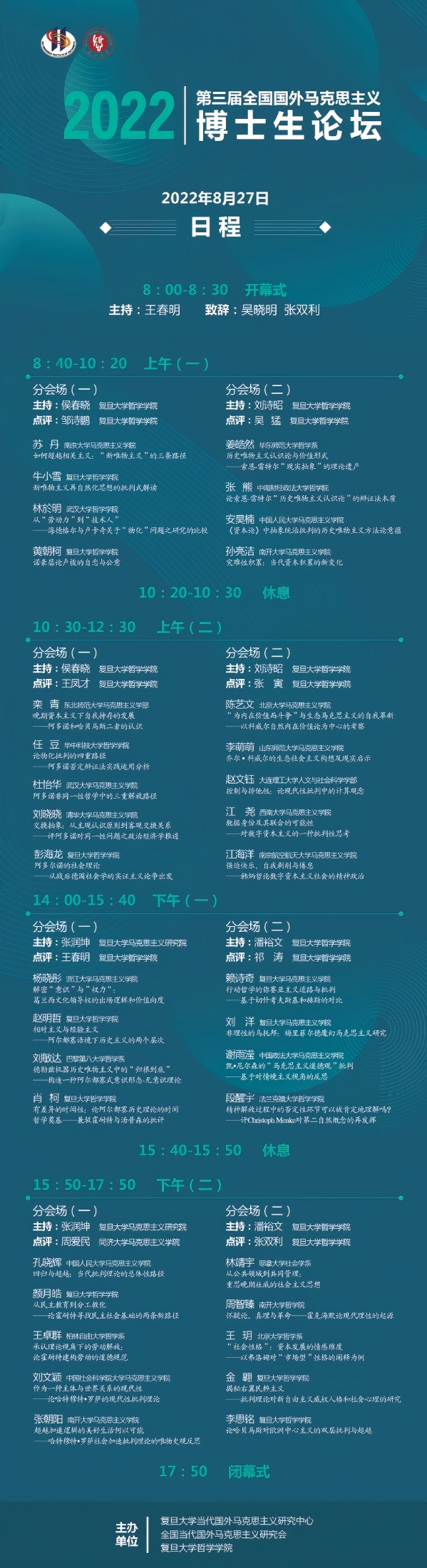

2022年8月27日,全国当代国外马克思主义研究会、教育部人文社会科学重点研究基地复旦大学当代国外马克思主义研究中心与复旦大学哲学学院举办了第三届全国国外马克思主义博士生论坛。复旦大学哲学学院副教授祁涛老师主持了开班仪式,全国当代国外马克思主义研究会会长、复旦大学当代国外马克思主义研究中心主任吴晓明教授,复旦大学哲学学院副院长、当代国外马克思主义研究中心副主任张双利教授,复旦大学哲学学院副教授王春明老师出席了本次开幕仪式。

在开幕仪式的致辞中,吴晓明教授指出,青年教师以及博士生在追踪学术前沿的方面为国外马克思主义研究注入了强大的生机与活力,这是我国30多年来的国外马克思主义研究发展的新态势。随后,吴晓明教授提出了国外马克思主义研究的“转向”,这一转向包含着两个方面的理论要求,其一是在追踪理论前沿的同时,返回到马克思主义哲学的基础理论之中,以便深化当代国外马克思主义的研究;另外一个方面是始终关注当今中国和世界的现实问题,从而把握在思想中的时代。最后,吴晓明教授祝本次博士生论坛取得圆满成功,并对会议中呈现出来的学术成果表示期待。张双利教授在发言中对博士生论坛设定的意图进行了说明,也即提供一个博士生和青年学者进行学术交流的平台,激发我国国外马克思主义这一学科领域的发展活力。同时张双利教授指出,对国外马克思主义的研究是一项艰难的任务,这不仅要求研究者对20世纪和当代的西方马克思主义的发展脉络、经典著作有比较全面和深入的了解,而且要求对其他学科的理论有一定的关注,除此之外,更要求对马克思的著作的深入研读。随后,张双利教授鼓励参会的博士生积极地在学术交流、合作和互动中展开学术研究。

本次论坛的报告围绕以下八个主题展开:对“物”与“社会”的探讨、阿多诺专题研究、葛兰西和阿尔都塞专题研究、霍耐特与罗萨专题研究、历史唯物主义认识论和方法论的当代解读、生态马克思主义与数字资本主义、马克思思想的新诠释、批判理论的前沿研究。

对“物”与“社会”的探讨

苏丹的报告梳理了“新唯物主义”的前沿理论发展的三条路径,也即梅亚苏的思辨唯物主义、本妮特等人的生机唯物主义以及哈曼等人的物导向本体论,在此基础上指出了该理论挑战了把物仅当作主体对象的相关主义,在推动唯物主义思想的当代发展上具有潜力。牛小雪的报告关注到了唯物主义理论中与人类及其实践相对的物质的自发活力,讨论并反思了以格萝茨、夏普两位学者为代表的再自然化理论及其困境。林於明关注到意指自然之本真性丧失的物化问题,凸显了卢卡奇和海德格尔在这一问题上观点的互参性。同时,就与自然相对的“社会”问题而言,黄朝柯着眼于集体与公民个人的自我规定相冲突的问题,采取回溯的视角,以“自恋”概念重新解读了卢梭的“公意”概念。邹诗鹏教授在点评中指出,要在六八运动之后来定位新唯物主义思潮,聚焦其激进理论的面向及以阿尔都塞的理论为代表的斯宾诺莎转向,并且要注意将其与马克思提出的新唯物主义进行区分,从而突出其后现代主义的意旨。就林於明的报告而言,卢卡奇的“物化”概念和海德格尔对于“物”的讨论是不对称的,这突出体现海德格尔超出了以卢卡奇为代表的哲学人类学的范畴。除此之外,邹诗鹏教授提到,对于人民民主的讨论要真正落实到社会理论之中去,马克思的思想资源是必不可少的。

阿多诺专题研究

本场报告体现了对阿多诺的哲学理论进行解读的多种方式。第一种解读方式是在理论对比中凸显阿多诺的哲学在解决社会问题上的特殊性:栾青对比了阿多诺和哈贝马斯关于自我持存的两种性质的判断,并由此出发去重新理解晚期资本主义社会的经济危机、政治危机和生态危机;任豆分析了卢卡奇、海德格尔、哈贝马斯以及阿多诺对物化进行批判的观点,认为只有阿多诺的物化批判坚持了主体与客体既对立又统一的关系,这是解决现代社会物化问题的理论前提。第二种方式集中于阿多诺独特的理论贡献,也即对同一性原则的批判,并衡量其理论中的解放内涵:杜怡华从阿多诺的非同一性原则出发,指出了这一原则落实在审美、道德、生存论领域中,将会激发反思性个体从工具理性中解放出来的可能性;刘晓晓探讨并反思了阿多诺在政治经济学层面上对同一性原则的批判,也即对交换抽象的批判。第三种方式是在思想史的传统中,对阿多诺的社会理论进行定位:彭海龙围绕着“社会”这个核心概念,指出阿多诺的辩证法与实证主义在社会科学方法论层面的区别,从而重构了阿多诺的社会理论模型。王凤才教授从选题方向、概念清晰度、论证结构等方面对每一个报告进行了细致的点评,同时也提示几位报告人要对所使用的概念、术语进行明确的界定,注意翻译的差异,除此之外,也要注意避免在将马克思的理论绝对化的前提下判断阿多诺理论的得失。

葛兰西和阿尔都塞专题研究

杨晓彤较为全面地阐释了葛兰西“文化领导权”概念的理论渊源、内在逻辑以及现代性反思。接下来的几个报告则从不同的论题切入,对阿尔都塞的结构主义问题展开了讨论:赵明哲呈现了阿尔都塞对“历史主义”进行讨论的两个层次以及两种批判,继而指出阿尔都塞对历史主义的总问题进行批判的前提是对《资本论》的阅读;刘敏达从德勒兹的“析取综合”、 Urstaat 和“机器程式”的概念中找到了与阿尔都塞同样的“归根到底”的哲学操作,识别了德勒兹研究的马克思主义视域;肖柯直面霍耐特以及汤普森对阿尔都塞的时间理论的理解偏差,从胡塞尔以及斯宾诺莎的两条理论路线对阿尔都塞的时间理论进行了辩护。王春明副教授在点评中就论文的问题意识指出,要在既有经典研究的基础上突出研究者自身具体而独特的问题意识和理论贡献。在研究中,还要注意对自身观点的前提进行反思,比如,阿尔都塞对历史主义的两种讨论是不是矛盾的?德勒兹和阿尔都塞在理论上能够进行对比的基础是否牢固?除此之外,也要关注到研究者以及哲学家的问题意识之间的关联度,对观点的论证也要有可靠的、充分的文本依据,从而避免过度阐释的问题。

霍耐特与罗萨专题研究

孔晓辉指出当代批判理论对总体性路径的回归依靠的是马克思对历史唯物主义的建构以及卢卡奇对总体性辩证法的解读。颜月皓聚焦于民主的社会基础问题之下的“公民教化”问题,以霍耐特对“分工教化”路径的讨论为基点,反思其理论在社会主义问题上的有效性。王卓群同样着眼于霍耐特的理论,但关注的问题转换到了霍耐特对于马克思的劳动解放理论的新的激活方式上,反思了其理论上的贡献以及限度。接续的两篇报告则着眼于第四代批判理论家哈特穆特·罗萨的理论,其中,刘文颖借助于罗萨在晚期资本主义条件下对“主体-世界”关系问题的重新解读,给出了在后增长社会重塑主体和世界关系的解决方案。张朝阳把握了罗萨对现代社会特征的基本判断之一,即“加速逻辑”的支配,并从历史唯物主义出发,对其理论得失进行了反思。周爱民副教授在点评中肯定了几位报告人研究选题的视野广度,同时提醒几位报告人在论文的结构上注意各部分论证之间的联系,把握好要论证的观点,避免逻辑的混乱与思路的繁杂,同时在思考中,要注意区别批判理论在不同阶段发展的差异。

历史唯物主义认识论和方法论

的当代解读

姜皓然认为索恩-雷特尔基于康德哲学,以“现实抽象”概念区分了在卢卡奇那里未能得到区分的“拜物教”和“物化”概念,并展开了意识形态批判背后的历史唯物主义认识论和价值形式批判。张熊则认为,索恩-雷特尔关于“现实抽象”的自我运动的理解是对马克思辩证法的一种独特阐释,但是这种理解是对实证主义和唯心主义的折衷,窄化了马克思辩证法的内涵。安昊楠聚焦于马克思对资本抽象统治的批判,认为这一批判以历史唯物主义总体性视野透视了资本主义生产方式下价值增殖与劳动过程的辩证统一,揭示了抽象统治共时性结构与历时性发展之间的内在矛盾。孙亮洁关注到“灾难的资本化、金融化、系统化和灾难经济再循环”这一当代现象,他以马克思的资本积累思想为参照,揭示出灾难性积累的新的运作机制、结构性成因和后果。吴猛教授在点评中指出:姜皓然和张熊可以对索恩-雷特尔的工作做出更深入的评估,因为索恩-雷特尔在很大程度上将马克思的历史性认识论给一般化和形式化了;安昊楠可以对“从抽象上升到具体与历史展开过程相一致”、“资本增殖作为一种共时性结构支配着物质内容”等论点做出更严格充分的论证;孙亮洁在充分占有相关材料的基础上,可以加深一种方法论意识,即从当代资本主义的现实运动中给出探讨灾难性积累的方法

生态马克思主义与数字资本主义

陈艺文认为科威尔的自然内在价值论促进了生态马克思主义与当代生态哲学的建设性对话;李萌萌则阐述了科威尔关于生态社会主义的原则、图景和路径所做的建构工作;赵文钰则比较了卢卡奇和海德格尔对“计算”的现代性批判,认为二人的工作是对计算中的排他性结构的批判;江尧聚焦于大数据时代主体的身份演变和主体联合的问题,认为数据身份不是被数字资本主义操控和占有的无力主体,而是可以借由数字世界搭建起的无国界网络寻求多元诉求的能动主体;江海洋通过阐释韩炳哲的精神政治学,认为数字资本主义对人的统治发生了从肉体规训到精神控制的转变,使人陷入自我剥削和精神倦怠。张寅副教授在点评中指出:陈艺文可以进一步在康德主义的视角下考察科威尔的内在价值论,考察内在价值是认识主体的发明,还是内在于自然事物自身的;李萌萌可以进一步思考如何“承认”自然事物的问题,这将有助于摆脱一种人类中心主义;赵文钰可以进一步去关注:在一种更为晚近和成熟的控制论中,自由并不意味着不受控制,反而可以在更高的层次上被控制,并且对于被控制者而言形成一种自由的意识形态欺骗;江尧关于数据身份的考察需要联系法权个人来进行,此外要注意到数据时代的联合问题并未脱离少数人领导多数人的传统结构;江海洋可以注意到强迫快乐和自我剥削的文化心理现象与资本主义生产共享了一个更为根本的、无目的和无止境的原则。

马克思思想的新诠释

赖诗奇对比了切什考夫斯基和赫斯的行动哲学,认为前者发展了波兰弥赛亚主义,后者则预告了德国共产主义运动和现代犹太复国运动;刘洋介绍了梅里菲尔德的魔幻马克思主义,认为这是一种无政府主义倾向的后马克思主义,既表达了乌托邦的愿景,又发展了马克思的情感观;谢雨滢认为凯·尼尔森对马克思主义道德观的批判是情境主义的,虽然具有一定解释力,但却用知性分析法取代了历史辩证法,未能把握历史唯物主义的否定性和超越性;段醒宇通过介绍门克对“第二自然”的阐释重新定位了在“第二自然”在西方马克思主义传统中的思想位置。祁涛副教授在点评中指出:赖诗奇需要更清晰地定位自己的问题意识,可以进一步落脚在实践和行动的关系考察上;刘洋对于魔幻马克思主义的引介可以在政治想象和情感概念这两点上进一步阐发;谢雨滢可以进一步思考情境主义的思想史背景,并将道德问题联系意识形态问题进行考察;段醒宇在写作中需要更清晰地凸显自己的问题意识和观点,并且要进一步解释第二自然与总体性之间的关系问题。

批判理论的前沿研究

林靖宇比较了霍耐特在批判理论中对杜威思想的借用与杜威自身的批判理论,分别阐释了两种不同的社会主义尝试;周智臻探讨了霍克海默对怀疑论的重新理解,认为怀疑论批判知识前提和保持旁观的姿态使得现代理性丧失了重建理性之正当性的能力;王玥通过阐释弗洛姆的社会性格理论联结了政治经济学策略与社会主体的形成过程,认为资本主义社会主体的形成是自上而下和自下而上的一体两面的过程;金翱介绍了批判理论对新自由主义威权人格和社会心理研究的新进展,尤其是对右翼威权主义的批判,他认为这既是对时代挑战的积极回应,也是批判理论研究重心和方法论的调整;李思铭认为哈贝马斯对现代世界的东西方文明之间冲突的横向关系以及殖民主义造成的不同国家现代化条件的不对称性有着明确的认识,而且蕴含了批判欧洲中心主义和普遍主义的理论潜能。张双利教授在点评中指出:林靖宇需要进一步思考杜威对社会本体论的新探索与杜威试图超越“激进民主+资本主义”走向社会主义这两者之间的关系如何打通的问题;周智臻可以进一步思考非封闭性的辩证法如何与怀疑论同时共在的问题;王玥需要更充分地说明弗洛姆的问题意识在新自由主义资本主义条件下是如何继续延伸的;金翱可以进一步思考左翼民粹主义的主张与批判理论对新自由主义威权主义人格的研究框架两者之间的关系;李思铭需要关注到哈贝马斯关于哲学史的新书,因为哈贝马斯在其中重新回应了欧洲中心主义问题和普遍主义问题。

论坛闭幕式由复旦大学哲学学院副教授王春明老师主持。首先,华东师范大学哲学系的姜皓然、北京大学马克思主义学院的陈艺文和柏林自由大学哲学系的王卓群代表与会学生分享了他们的参会体验,共同表示本次论坛为国外马克思主义研究提供了一个专业的平台。随后,复旦大学哲学学院教授张双利老师对本次论坛进行总结,她表示,通过36场报告看到了国内硕博研究生们在国外马克思主义研究上有着扎实的学术功底和独到的问题意识,并且能够切实地参与到当代的思想讨论中去,已经具备向学者转型的潜力。张老师希望,与会学生可以继续为国外马克思主义研究学术共同体增添活力,促进学术创新与发展。最后,王春明老师对参加论坛的师生和会务组的师生表示了衷心感谢,论坛至此圆满结束。